1945 年~

1945年 トヨタ自動車工業刈谷南工場従業員組合発足 戦争終結後、全国に広がった労働組合結成の動きは、GHQの占領政策という後ろ盾があったことも事実だが、より深い背景には飢餓線上からの脱出という切実な思いがあった。この年、結成された組合は全国で509、組合員数38万5000名。まさに燎原の火のごとき勢いである。日本電装労働組合の前身である「トヨタ自動車工業刈谷南工場従業員組合」もそのひとつ。1945年12月20日だった。政府による労働組合法の公布(12月22日)よりも早く、またトヨタ自動車工業株式会社本社での組合結成が翌年の1月19日であったことからみても、極めて先駆的な取り組みであった。

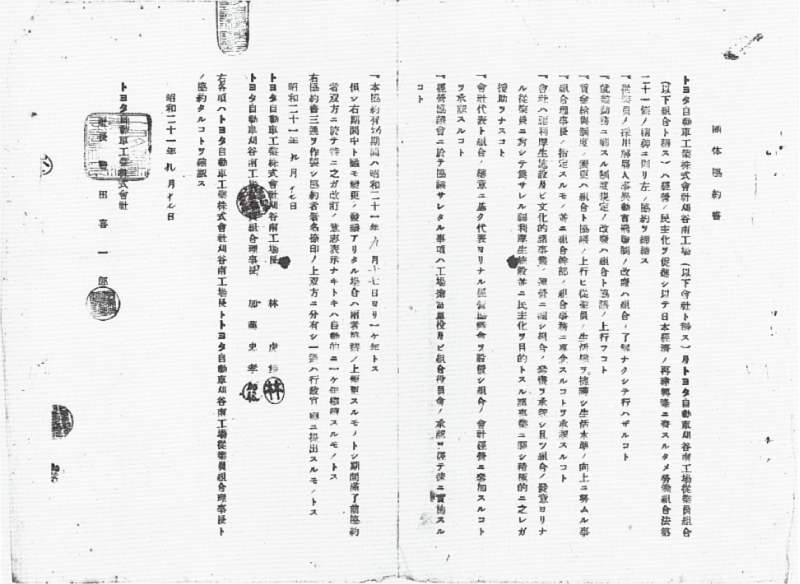

こうした中で、組合は生活権擁護を全面に出し、次のようにその目的をはっきりと示していた。「本組合ハ組合員相互ノ愛ノ精神ニ依リ、団結ヲ鞏固ニシテ労働条件ノ改善ト維持ヲ図リ、作業能率ヲ増進シテ健全ナ組合ノ生活擁護ニ依ツテ平和日本建設ノ一翼ニナル事ヲ目的トスル」生活権擁護の第一条件は、労働の場の確保であった。

天皇が人間宣言を行った1946年、11年ぶりに皇居前でいわゆる“食糧メーデー”が行われた。それほど国民の生活は逼迫していたのである。また生産管理闘争を中心とした労働争議も頻発していた。こうした中で私たちの組合は、全員総会や委員会、評議会を重ねながら団体協約の締結、経営協議会の設置、出張旅費・宿泊費の改定等の具体的成果を勝ち取るとともに、退職手当金・結婚資金・家族手当・給与制度の改定、生活困窮資金・都市在勤手当・哺乳手当等の要求準備も着実に進めていった。

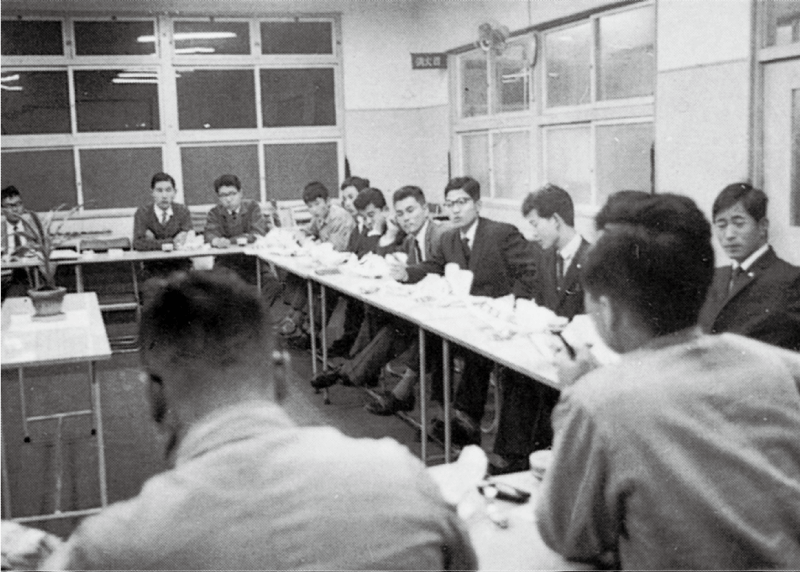

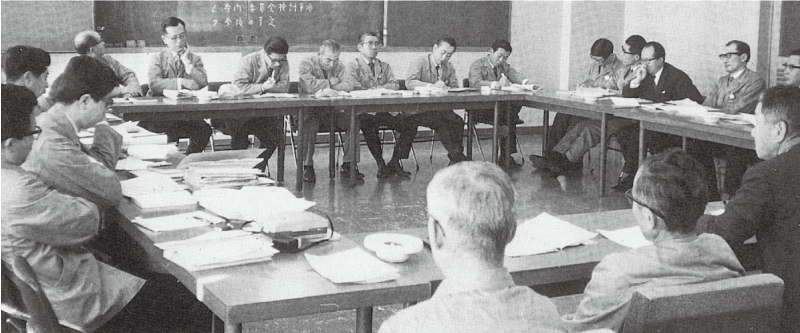

1946年 初の労使協議会を開催 初の労使協議会である「経営協議会」が1946年9月27日、会社側7名、組合側7名が出席して開かれた。以後、毎月1回定例化して開かれることになる。

トヨタ本社でも拡大経営協議会が開かれトヨタ傘下の組合代表と会社代表により、主に賃金交渉と新制度の審議が行われた。拡大経営協議会は、日本電装が分離独立する1949年まで続けられた。

1949年 日本電装株式会社誕生 1949年2月、ジョゼフ・ドッジが、対日経済復興政策を指導するために来日した。ドッジは、インフレ抑止のための財政と金融の引き締め、輸出による経済自立等を目的に

これは当時のインフレを収束させたが、一層の恐慌と社会不安を引き起こした。

中小企業の倒産が相次ぎ、失業者が街にあふれ、官公庁や企業の人員整理がこれに追い討ちをかけた。全国の企業では賃金引き下げ、工場閉鎖が続出し、一家心中という悲惨な事件も頻発した。

刈谷南工場でも、資材購入や販売の資金欠乏に苦しみ、不良資材や追い込み生産による加工不良に頭を悩ませた。賃金の遅配も日を追ってひどくなった。その上、賃金の切り下げも求められた。しかし完全雇用の確保を最大目標に、この厳しい会社側の要求を飲まざるを得なかった。

このような中でついに1949年12月16日、トヨタ自動車工業から日本電装株式会社として分離、独立することになった。組合では当初、「現在の経済情勢下では、資金的にも、設備面でも、前途にあまり自信が持てない状況で労働条件の維持も困難」との考えから独立反対の姿勢を示していた。しかし、既に愛知工業(現・アイシン精機)、トヨタ車体等が独立しており、独立反対の態度を取り続けることは困難と判断、自立体制の早急な確立を最大目標に、生産と企業を守る活動に力を注いでいった。

1950年 473名の人員整理 ドッジ・ラインによる日本経済の混乱は1950年に入ると更に深刻さを増し、国内企業全体の65%しか操業しておらず、失業者は43万名を数えた。池田蔵相が「貧乏人は麦を食え」という有名な暴言を吐いて、国民から一斉に非難を浴びたのはちょうどこのころであった。こうした中で、日本電装でも賃金の遅配、分割払い等で苦しい生活が続き、組合員は解雇もあるのではないかと予感し始めていた。

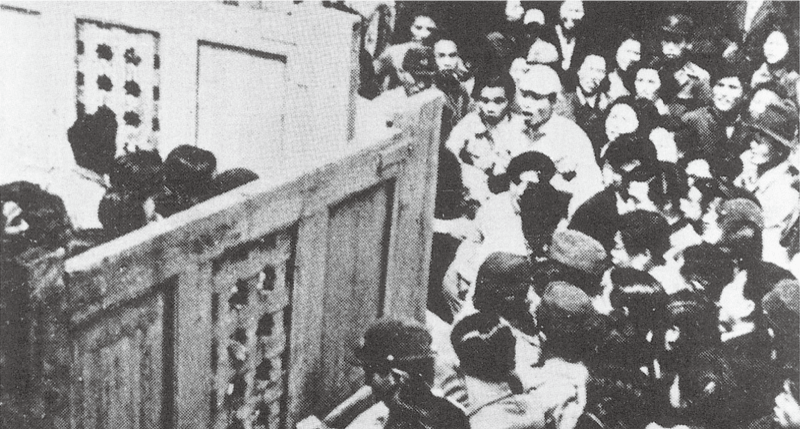

組合は人員整理を回避するために賃金の1割カットを受け入れる等、必死の努力を続けていた。しかし、1950年3月31日、会社はついに473名の人員整理を発表した。沈痛で悲惨な、重苦しい空気に満ちた食堂に集まった1445名の組合員は、組合創立以来初めての大争議に突入することを決意した。

苦闘と苦難、激励と罵りの争議は1ヵ月余りに及んだ。しかし、情勢はもはやいかんともしがたく、473名の人員整理を涙を飲んで受け入れ、争議を終結せざるを得なかった。失うものの大きかったこの争議の経験は、会社にとっても、組合にとっても忘れることができない教訓となった。

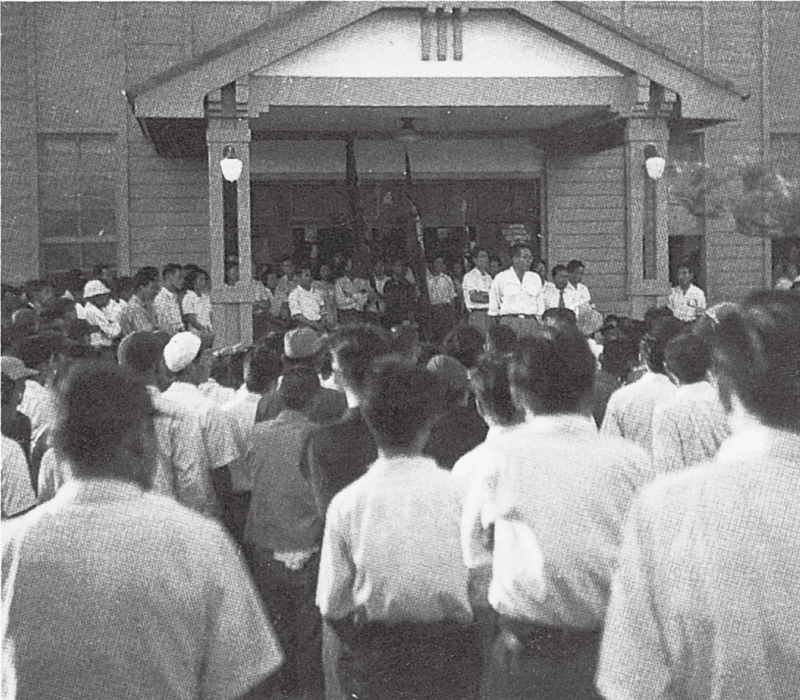

1951年 暁の報告大会 1951年11月19日、組合は会社の業績に合わせて、「越年と若干の冬支度資金を」と2万2600円を要求したが交渉は難航した。このため11月30日半日スト、12月1日24時間ストを断行、4回目の交渉に入った。ようやく1万7000円の回答が出されたのは12月2日午前7時のことだった。

朝日がさす本館前に集まった組合員を前にしたこの時の報告会は、「暁の報告大会」として今日に至るまで語り継がれている。

1955年 日本電装労働組合に名称を変更 自動車産業の労働者の間に、解散した全自動車に代わる新しい全国組織結成への期待が高まっていた。こうした中、1955年3月に自動車東海が結成され、私たちの組合も参加した。これに先立って1月、それまでの「全自動車日本電装分会」から「日本電装労働組合」に名称を変えた。

また9月に入って労働協約を改定、昇給制度と初任給制度の導入を実現した。

1959 年~

1959年 組合員の意識調査を実施 1956年から日本経済は本格的な好況局面に入った。日本電装の売り上げも前年比で188.9%とほぼ2倍近く拡大した。労働運動は、太田議長―岩井事務局長の新ラインによる総評が、官民一体による春闘を初めて組織し、5次にわたる波状攻撃を行う等活発な展開を見せた。

日本電装労組は、デフレ乗り切りを理由に実施されてきた1時間の所定時間延長をやめたのをはじめ、好景気の中で労働条件の向上に努めた。同時に会社の提案した「5ヵ年計画」に積極的に協力した。1956年4月には、念願の常設保養所第1号となった「健康保険組合御津保養所」が、愛知県御津海岸に開設された。翌年3月に、現在のデンソー厚生センター付近に木造平屋建ての新しい組合事務所が完成した。この新事務所の会議室で、社宅の主婦との懇談会が開かれたのは7月のことだった。9月には組合主催による三ケ根山へのサイクリングが行われた。

このように、それまでの闘争一本の組合運動から、生活の豊かさと組合員同士の絆づくりを求めた、親しみやすい取り組みも少しずつ増えてきていることが注目される。

一時金の交渉はそれまで、夏季と年末に分けて要求・交渉していたが、経済の安定によって半年先の見通しが立てやすくなったことや、利潤配分的な性格のままでは生活の安定が図りにくい等の理由から、初めて年間協定方式で要求を組み立てた。年次有給休暇や特別休暇を取り入れ、より近代的な内容に労働協約が改定されたのもこのころだった。

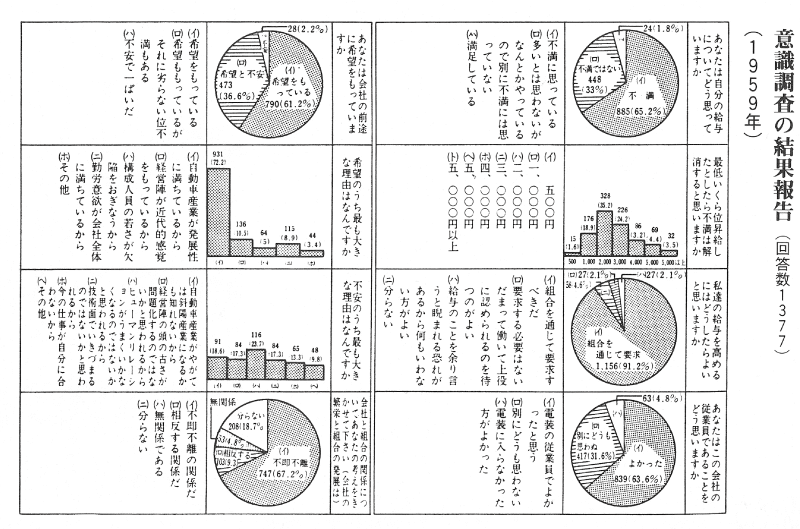

こうした中で、組合が1959年に行った意識調査では、6割以上の組合員が「日本電装の社員でよかった」「会社と組合は不即不離」と答え、日本電装独自の労使協調路線に自信と誇りを持っていることを如実に示した。

1959年 初めての組織内議員誕生 1959年7月に行われた刈谷市議選で筒井佳美氏が当選、日本電装初の組織内議員が誕生した。それまでは衆議院議員選挙等で推せん候補者の支援活動は行っていたが、日本電装労組から候補者を立てたのは初めてのことであった。

しかし、組合員の熱意がハンディをくつがえし、最高位当選を果たすことができた。

1961年 初めて代議員制で定期大会を開催 日本電装労組も時代とともに飛躍的に発展した。1959年9月26日の伊勢湾台風(死者・行方不明者5200名)による大被害をかいくぐり、救援活動を通して結束力を強めながら、また日本史上最大規模の安保条約反対運動の波にもまれながらも、着実に成果を勝ち取っていった。1960年の一時金交渉では、夏季分が初めて2ヵ月を超え、年末には要求の完全獲得を実現した。1961年からは、一時金の年間協定がスタートした。

1961年の定期大会から、大会は職場委員による代議員制で開催されるようになった。この年、670名の組合員が新たに加入し、日本電装労働組合は3000名を超える大組織となった。

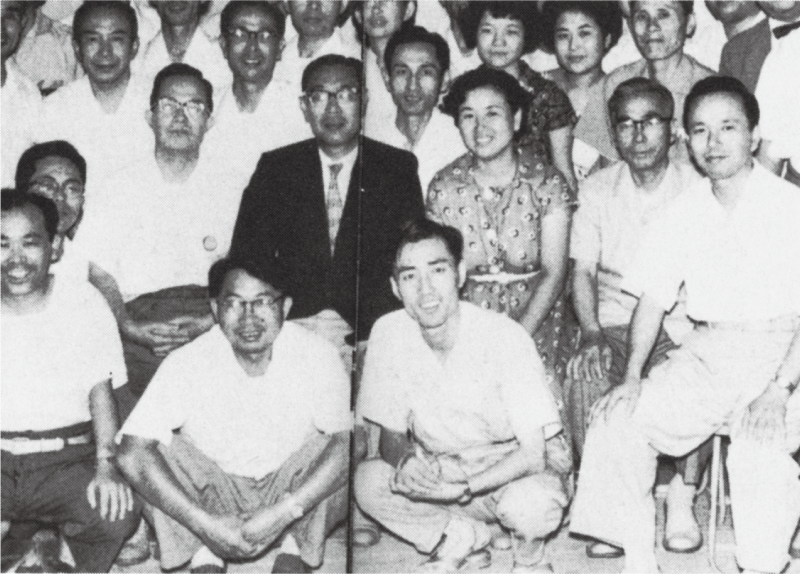

1961年 様々な懇談会を開催 3000名を超える大組織となった日本電装労働組合が一丸となって行動していくためには、話し合いによる意思疎通が不可欠である。評議員と会社役員との懇談会や営業所オルグ等、他労組ではあまり見られなかった様々な懇談会が積極的に開かれた。

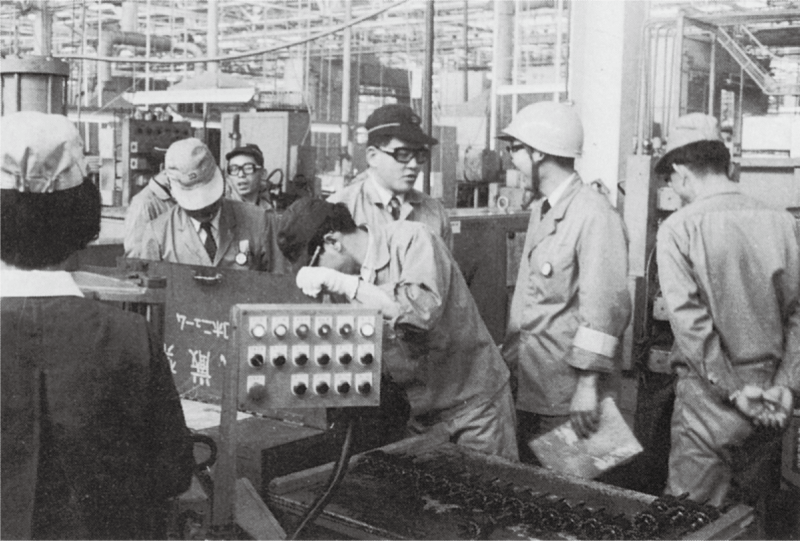

1964年 職場労使懇談会がスタート 一方、日本電装の取り組みとしては、1964年に労使協議会の下部機構である「職場労使懇談会」を始めた。これは会社経営の問題点や、職場での諸問題について建設的な意見交換を行い、労使相互の意思疎通を図ることを狙いとしていた。

また、新しい職能評価による職能等級の採用と、職能給制度への移行が決められ、賃金体系の近代化が進められた。それまでは、日本的特質を持った、いわゆる「年功序列型」で、賃金決定に納得性を欠いていた。また、従来、基本給とは別にあった生産手当を基本給の中に組み入れ固定化した。これによって基準内賃金の基本給比率が高まり、貸金の安定化が図られた。

更に定年者再雇用制度が新設され、55歳の定年後も引き続き3年間勤務できることになった。この制度は定年延長への布石となり、制度発足10年後の1974年に、60歳定年制を実現させることになる。

1965 年~

1965年 組合創立20周年 1965年は、「40年不況」と呼ばれる不況の年明けとなった。山陽特殊鋼の倒産、山一證券救済問題は、経済界に大きな衝撃を与えた。高度成長をリードした池田首相に代わって佐藤首相が登場、高度成長のゆがみ論は構造不況論へと発展していった。そして11月に16年間維持してきた均衡財政主義を放棄して赤字国債の発行に踏み切った。

不況知らずといわれた自動車産業も、こうした不況と同時に、10月からの乗用車の輸入自由化によって、新車開発競争や販売競争が激化していった。その結果、企業間格差は更に拡大し、合弁・提携の動きが促進され、業界は大きな曲がり角に立った。

深刻な不況ムードの中、賃上げ交渉はいつになく難航したが、安全で快適な職場づくりへの取り組みは一定の前進が見られた。職場労使安全診断も、そうした取り組みのひとつであった。労使診断は、後に職場労使安全衛生環境診断と名称を改め、衛生環境面についても診断することになり、職場環境の改善に大きな役割を果たしてきた。

そんな中、私たちの組合は創立20周年を迎えた。記念式典や多彩な行事を通して、組合員全員が20年の歴史を喜び合い、次の時代に向かって更に団結を固くしていくことを誓い合った。

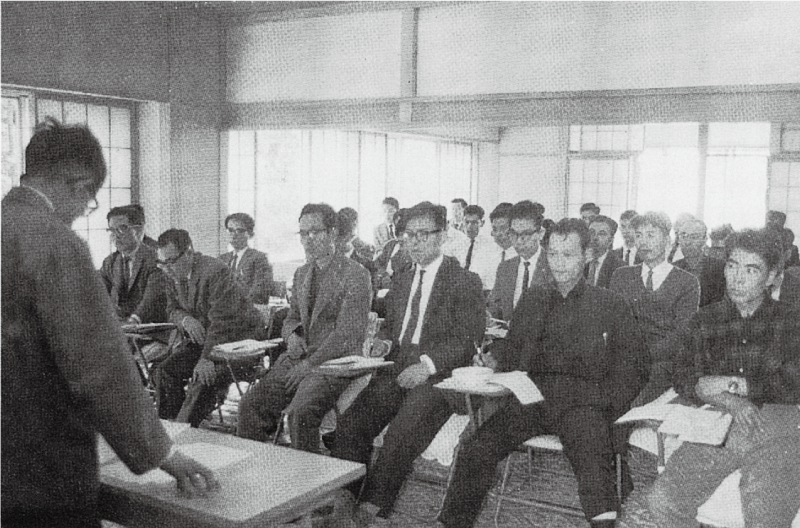

1965年 労働講座が始まる 日本電装の組織が拡大するとともに、職場役員の役割がより重要になってきた。そこで、職場役員を対象にした労働講座を開催。「日本電装労働組合の歴史と基調」「職場役員の任務とは」等について学ぶとともに、組合活動全般について建設的な意見交換を行った。

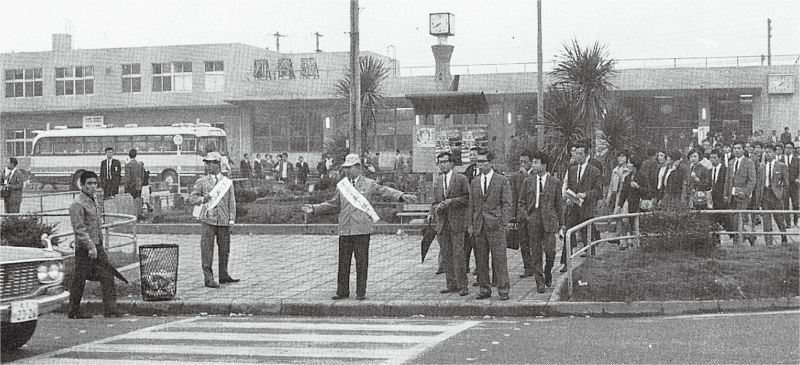

1967年 交通安全キャンペーン 社会活動面では、自動車の普及に伴って交通事故が激増。排気ガス、騒音等の自動車公害とともに問題になっていたことに対して、全国自動車の「つくるものからまず交通安全」のスローガンの下、キャンペーンに取り組んだ。

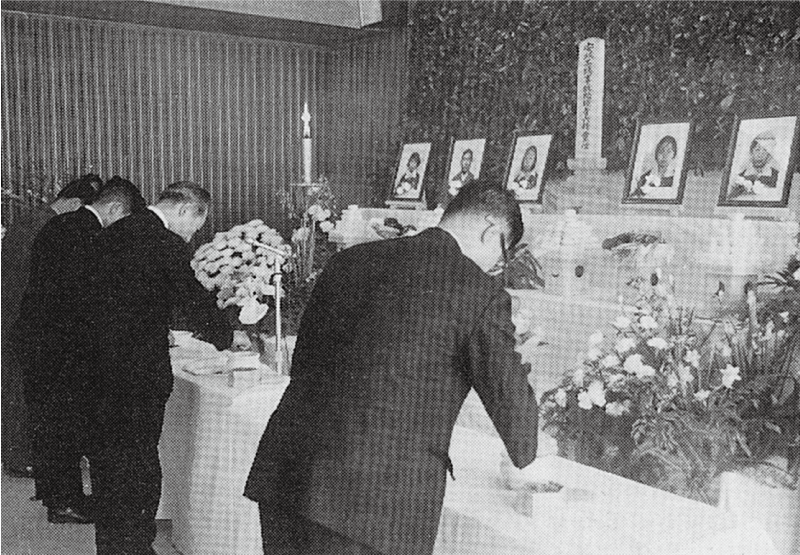

1969年 安城工場で爆発事故 1969年9月8日午前8時45分、安城ダイカスト工場のバリ取りタンブラー集塵機が突然爆発、一瞬のうちに仲間12名が火傷による重軽傷を負った。

負傷者はただちに安城更生病院、および八千代病院に入院、医師団の懸命の努力にもかかわらず6名の命が失われた。

1969年 安全のデンソー 会社操業以来の大事故への反省から、「二度と過ちをおかしてはならない」という強い決意が生まれ、10月にスローガン「安全のデンソー」を掲げて、全員の安全意識の高揚を図った。翌1970年には日本電装安全衛生基準(DAS)の制定へ発展させた。

1973 年~

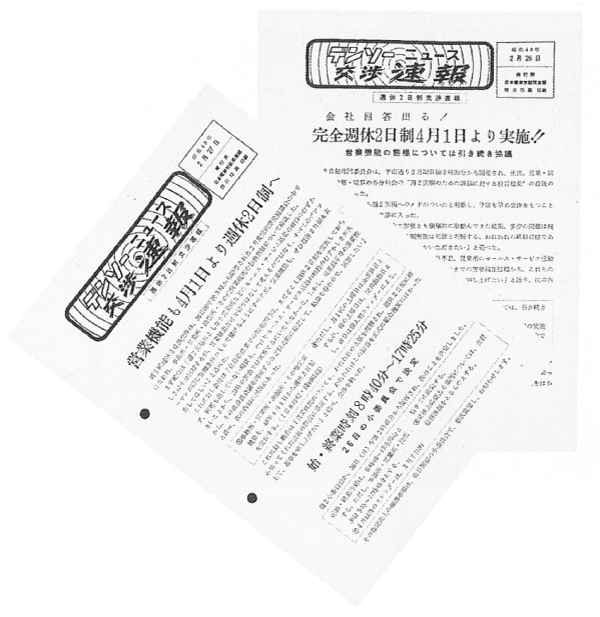

1973年 完全週休2日制スタート 1970年からは、週休2日制実現に向けて本格的に取り組みを進めた。豊かな社会の到来とともに、自由な時間こそが人間らしい暮らしづくりの基礎であるとの考えが広がってきたためであった。

組合は全国自動車の方針に基づいて、この年の春闘で「1973年には週休2日制、週40時間(1日実働8時間)を実現する」という目標を掲げ、週休2日制、時短への本格的な取り組みを開始した。この年の交渉では「1971年の年間労働時間を11時間短縮して、2068時間とする。また4月1日からは1日の労働時間を7時間15分(週末は6時間15分)として、月1回の連休を設ける」という内容で妥結。週休2日制実現に向けて大きく前進した。

1973年は、オイル・ショックの打撃があったものの、4月から完全週休2日制が実施されることになった。仕事と余暇の調和のとれた生活を築くことを目標に、数年にわたって精力的かつ粘り強く運動を続けてきた成果であった。

この年の春闘は、景気の上昇とインフレの進行の中で行われ、労働側の強い姿勢と、経営側の理解で、各産業、企業ともに高額回答が出された。日本電装労組も前年を大幅に上回る1万3,600円+家族手当450円の賃上げを獲得した。

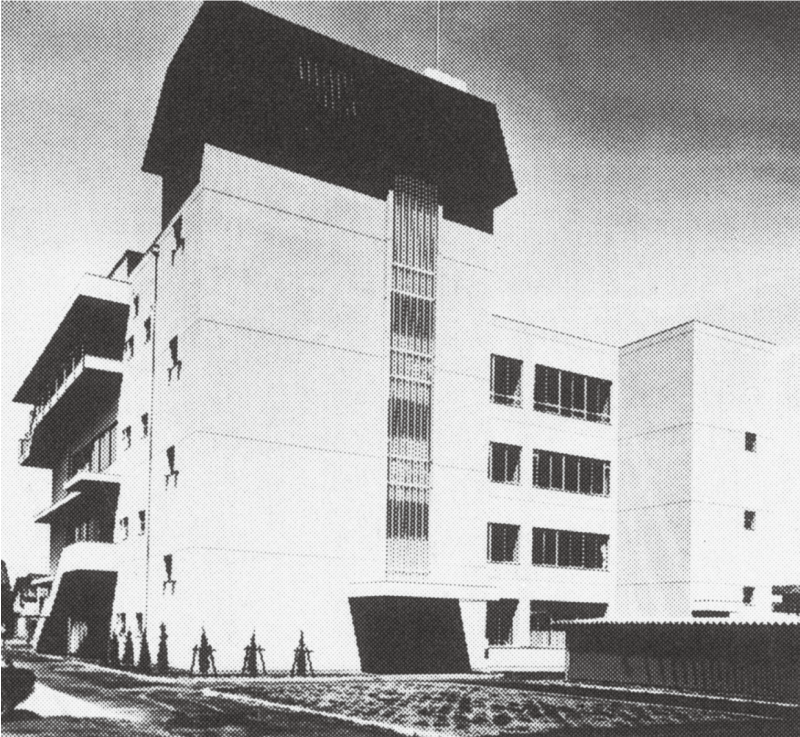

1974年 厚生センター完成、組合事務所を移転 高棚製作所が1974年4月に完成し、組合事務所も共用棟の1階に開設された。5月、厚生センターが完成し、組合事務所がデンソーホールからこの2階へ移転、評議員会も4階で開かれるようになった。

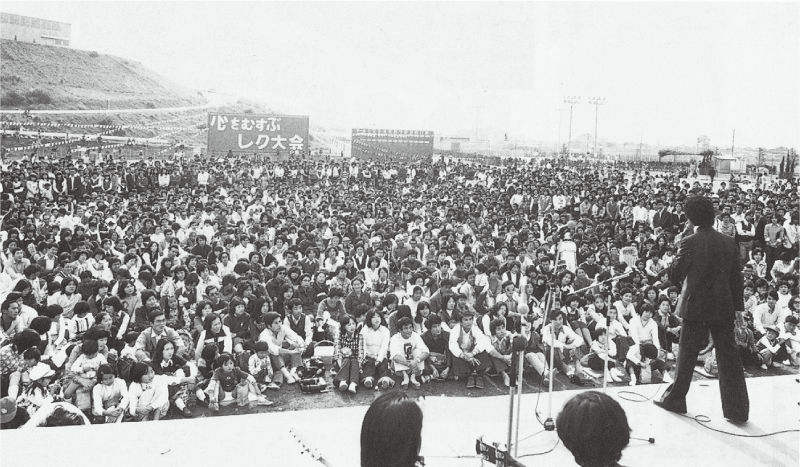

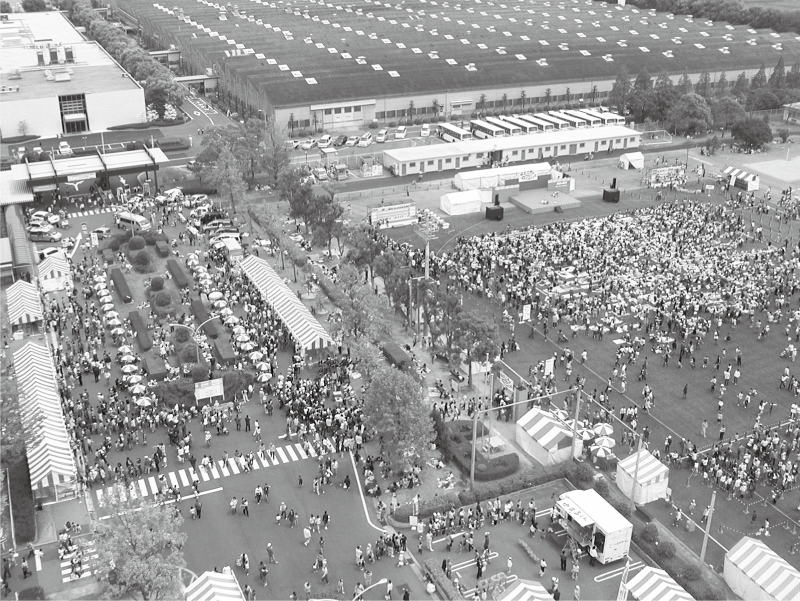

1975年 創立30周年記念、大レクリエーション大会開催 1975年に組合創立30周年を迎えた。10月26日、西尾製作所総合グラウンドで開催された大レクリエーション大会は、1万5,000名の組合員とその家族、地域の人たちでにぎわった。

また、定期大会で組合創立30周年記念事業の一環として、遺児育英制度の新設を決議、会社と交渉を行った結果、翌1976年1月1日からこの制度をスタートさせることができた。

1977年 第1回ユニオンカーニバル開催 1977年の5月、それまでのメーデー祭をもっと楽しいものにしようと、第1回ユニオンカーニバルが開催され、来場者は8,000名を超えた。メインイベントのどんぐり音楽会では子どもたちが自慢ののどを披露、大人顔負けの演技に会場は拍手喝采、観客を大いに楽しませた。

1983年 福祉ビジョン策定委員会発足 1983年、世界経済はやや回復基調に転化。日本経済も輸出の拡大、在庫調整の終了、物価安定に伴う企業収益の上昇で明るさが出てきた。自動車産業も国内販売が過去最高を記録した。

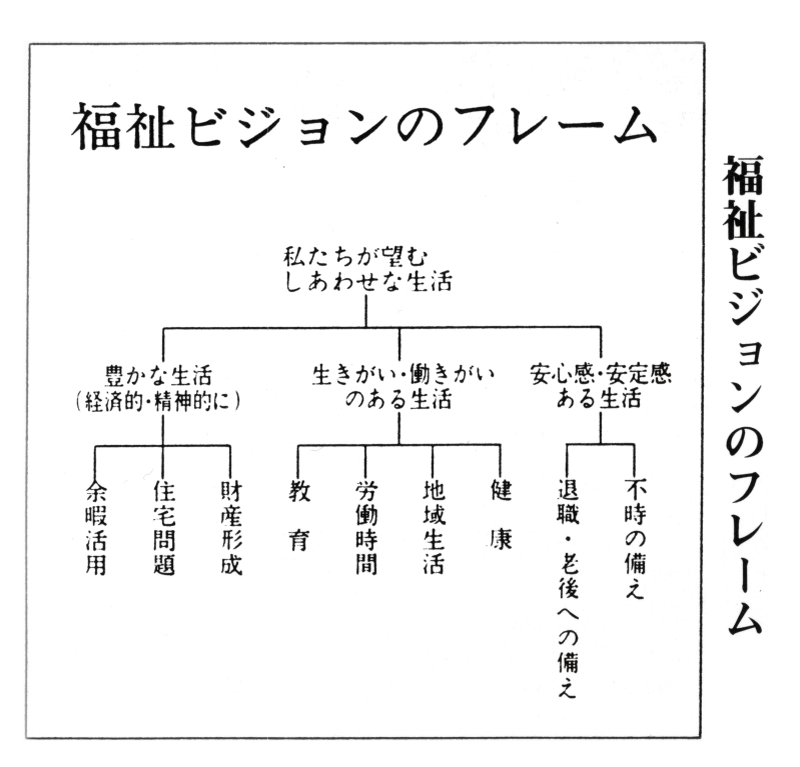

こうした中で、日本電装はこれからのあるべき生涯福祉像の構築と、企業内福祉の見直しを行うために、執行部と職場委員長16名からなる福祉ビジョン策定委員会を設置して、本格的な検討に入った。まず、拡大執行委員会で、福祉ビジョンのフレームを執行部から提案。また全組合員を対象に福祉アンケートを実施した。そして公的制度、世間水準を考慮しながら、現状の福祉諸制度を整理、再評価し、中長期的な視野に立って福祉体系の確立を目指した。翌1984年9月に小冊子『福祉ビジョン』を発行した。

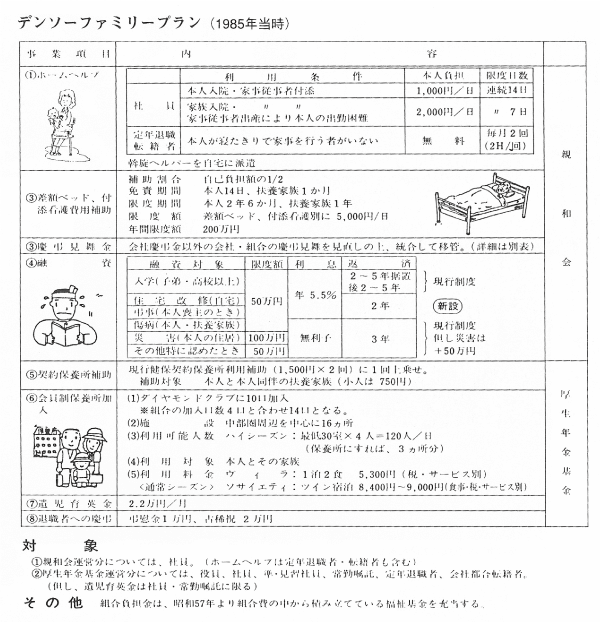

1985年 デンソーファミリープランがスタート 1985年4月より労使拠出による新福祉制度「デンソーファミリープラン」がスタートした。この制度は2年前から検討を進めてきた福祉ビジョンを具現化したもので、組合創立40周年と会社創立35周年を記念して発足したものである。

一人ひとりの自助努力と相互扶助の精神を基本として、安心感・安定感ある生涯生活が送れるように、ホームヘルパーの派遣、差額ベッド・付添看護婦の費用補助、慶弔見舞金、融資制度等の事業から成り立っており、デンソーらしさの実現に一歩前進した。

1988 年~

1988年 福祉ビジョンⅡを策定 1984年9月「より充実した人生を送るために」組合員一人ひとりが日頃から何を心掛け、組合はどうサポートしていくのかをまとめた『福祉ビジョン』を発表した。

その後、1985年4月には労使拠出による「デンソーファミリープラン」を発足させ、同年8月には「いきいきライフプランセミナー」をスタートさせる等、ビジョンに沿って活動を着実に進めてきた。

組合では、こうした取り組みを踏まえながら、その後4年間の経済・社会の変化や組合員の意識の変化を反映した〝新たなビジョン〞の策定作業を1987年10月にスタートさせ、1988年7月に『福祉ビジョンⅡ』として小冊子を発行した。

前回のビジョンでは、不時や退職老後の備えといった安心感・安定感ある生活が福祉の基本と考え、取り組みの大きな柱としていた。これに対して『福祉ビジョンⅡ』は、より幸せな生活を送るために、将来に対する備えをしっかりした上で、今日を豊かに過ごすためにはどうしたらよいかを強く意識してつくり上げた。広く職場の声をビジョンに反映すべく、全社より12名の職場委員長も参画し、計14回の委員会で検討を重ねた成果であった。

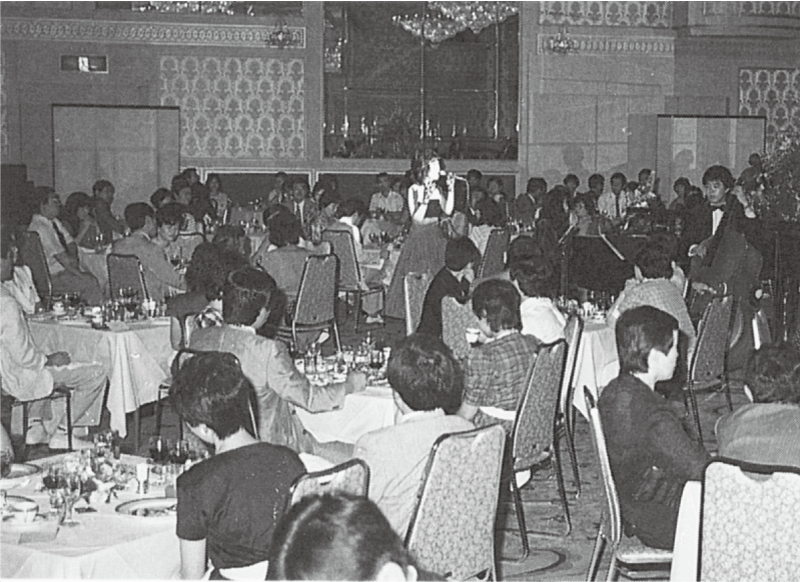

1988年 たまには夫婦でホテルで食事していい話聞こう講座 開催 『福祉ビジョンⅡ』の中で答申された目的別任意セミナーの初の試みとして、「たまには夫婦でホテルで食事していい話聞こう講座」が1988年8月、名古屋東急ホテルで開催され、藤本義一氏の講演会やディナー&シャンソンショーを楽しんだ。

またこの年12月より、会員制保養所「ラフォーレ倶楽部」の利用が始まったが、これも『福祉ビジョンⅡ』具現化のひとつであった。1984年に「ダイヤモンドクラブ」に入会して以降、年々利用施設を増加させてきたが、「ラフォーレ倶楽部」への加入により、更に余暇の有効活用が図れるようになった。

1989年 春季生活向上の取り組み より豊かでゆとりある生活を実現していくためには、生活の原資である賃金そのものを着実に引き上げていくとともに、労働時間の短縮により時間的・精神的なゆとりをつくり出していくことが必要との考えに立ち、1989年は「賃上げ」と「時短」の同時取り組みを初めて行った。また同時に名称も「春季生活向上の取り組み」に改め、〝Happy Creation YOU & U〞の合言葉の下、同時取り組みの意義について職場で論議を重ね、全職場を巻き込んだ運動を展開した。

こうして「賃上げ7%、1万4,700円」「時短―年間所定労働時間1960時間(休日3日増)」という要求を、評議員会で満場一致で可決。交渉では、第3回で時短を、第4回では賃上げと、各々焦点を絞り込んで論議を深めた。組合は「豊かな人生を送るには時短が必要」、また「日本電装の更なる飛躍のためには組合員の意欲・活力向上につながる賃上げが不可欠」と各々の必要性を主張したが、会社は「生産性向上の成果配分という観点から、時短と賃上げはパッケージで考えるべき」という見解を示し続けた。

こうした状況下、日本電装労組は自動車総連・全トヨタ労連の共闘に積極的に参画するとともに、職場の結束力を強化しながら交渉に臨み、賃上げは「5.2%、1万920円」、時短に関しては「①1990年より休日2日増、②総労働時間の短縮に向けて労使で検討委員会を設置する」という回答を引き出すことができた。また、1991年に年間所定労働時間1960時間実現のめどを確認した。長年の目標にめどが立ったことは大きな成果であった。

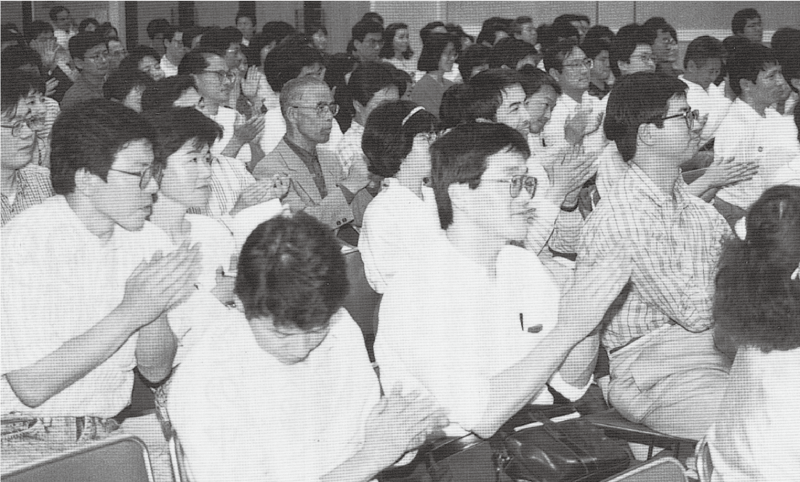

1991年 たまには仕事を離れていい話聞こう講座 開催 30代の組合員を対象に、仕事一辺倒になりがちな現在のライフスタイルを見直すきっかけづくりの場として、「たまには仕事を離れていい話聞こう講座」の第1回を1991年5月19日に開催した。はらたいら氏(漫画家)を講師に招いて講演会を行った。

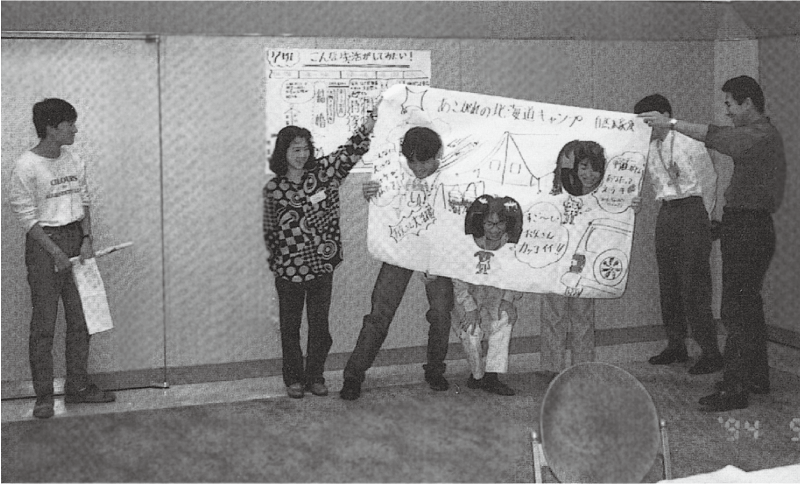

1994年 FINEセミナー開催 20代組合員を対象に、人生設計の意識づけと同年代の交流を目的としたセミナーを組合として企画立案、「FINEセミナー」と名付けて、1994年9月に、第1回を開催した。

各製作所から集まった20代の男女が、ライフプランニングや資金づくりアドバイスといったカリキュラムを体験した。

1995年 阪神・淡路大震災助け合いカンパを実施 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災による被災者を救援するため、その日の評議員会で「助け合いカンパ」の実施を緊急決定し、1月23日から25日にかけて各職場でカンパ活動を行った。未曾有の大災害に対し、1717万5,833円という多額のカンパ金が寄せられた。カンパ金は、被災にあった日本電装社員およびその親族への見舞金として、執行部と職場委員会から対象者に手渡すとともに、全トヨタ労連や中日新聞社を通じて、より多くの被災者支援に役立てた。

また、会社が実施した被災者への見舞い活動や連合の「救援ボランティア活動」に執行委員が参画する等、人的支援も行った。

1996 年~

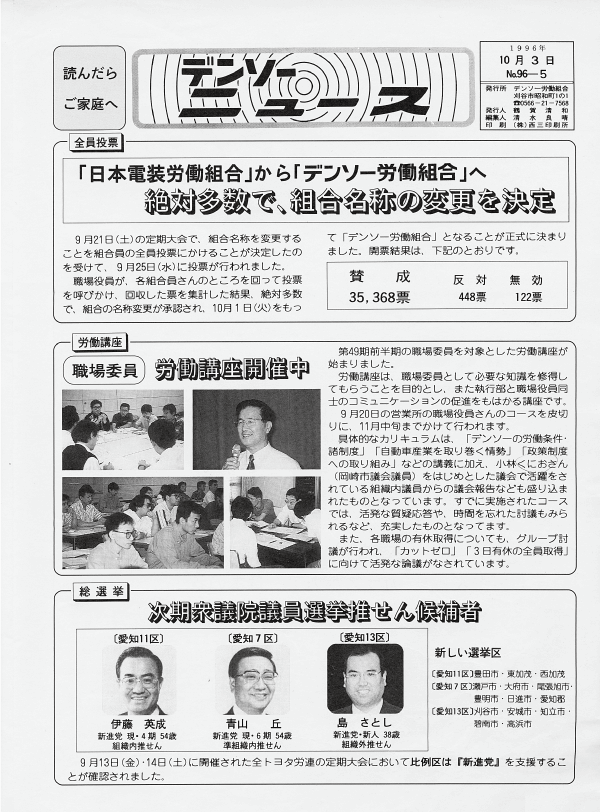

1996年 日本電装労働組合からデンソー労働組合へ 会社が「日本電装株式会社」から「株式会社デンソー」に社名変更することに合わせて、組合でも組合名の変更が提議された。組合名変更は、1996年9月25日の組合員全員投票による絶対的多数の賛成を得た。

10月1日、組合名を「日本電装労働組合」から「デンソー労働組合」に変更した。

2002年 組合活動の中期指針策定 5年程度先まで見据えた組合活動の方向付け等について、組合員へのトーク活動も参考に検討を進め、2002年7月の評議員会で、中期指針に関する最終報告が行われた。

組合としては「働きがい等働き方に着目した取り組み」「雇用の確保と自助努力、会社生活以外の家庭・地域生活での役割のバランス」「個が優先されがちな時代で、いかに連帯感を高めていけるか」を今後大切にしなければならない観点と位置づけた。

委員会としての最終報告では、会社、職場においては、「組合員が自分自身を高めるきっかけの提供」等に取り組む必要があり、そのために「世間の動向も把握するとともに、職場役員に感度の高いアンテナの役割を担ってもらうための施策」や「職場役員に職場の問題を職場で解決してもらうための支援」の必要性を整理した。

また、組合が「職場のコミュニケーションや親睦を深めるきっかけづくり」に積極的に取り組むことや、グローバルな競争が激化する中で業務上の期待に対しての職場の緊張やストレスを抱きやすいことを背景に、「心の健康増進」につながる取り組みも不可欠である、と整理した。

家庭・社会においては、組合員一人ひとりに自らの人生を積極的に設計していくことの大切さに気付いてもらうための場の提供や、組合員の働き方が、家庭・地域との両立ができるよう、様々な施策を実施していく必要性を整理した。

一方で、取り組む必要が薄れつつある項目もまとめられた。「余暇の過ごし方の支援」「商品あっせん・ユニオンレンタル等生活支援」は、社会情勢の変化や組合以外のサービス充実等の理由により、見直すべき活動であるとした。

2002年 ホームページ開設 組合員と家族に、より組合活動に関心を持ってもらうため、従来の紙媒体での伝達に加えて、2002年6月、インターネット上に組合ホームページを開設した。

紙媒体よりも、データベースとして情報の検索性と高い保管機能があり、また情報の整理や体系化も容易というメリットを活かしながら、更新を図ってきた。

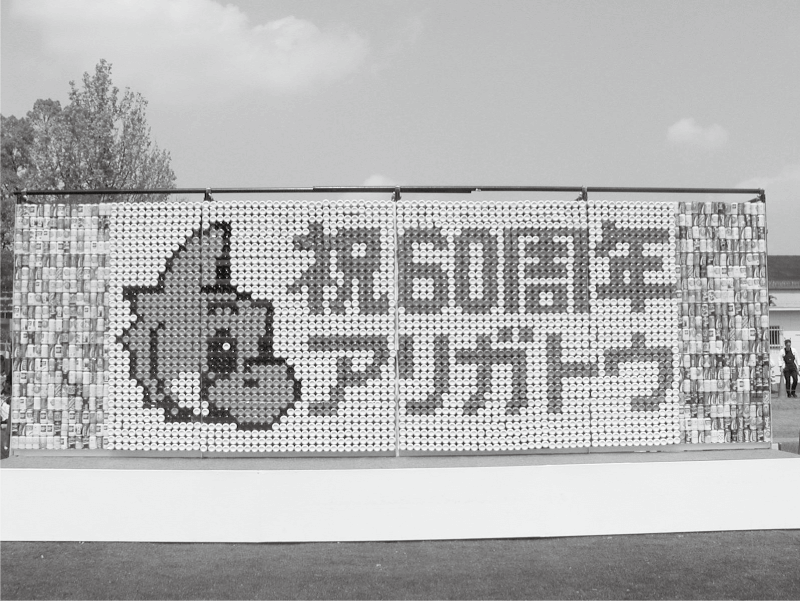

2005年 組合創立60周年 2005年12月20日のデンソー労働組合創立60周年に向けて、代表職場委員長と執行部でプロジェクト委員会を設け、記念式典や記念行事等について、検討を進めた。

記念式典は、労使の関係者が節目を祝い合い、今後の発展を誓う場と位置づけ、内部向け記念式典を9月24日名古屋市民会館大ホールにて、社内向け式典を12月17日サン笠寺にて開催した。

また記念行事は、家族も含めて楽しく祝い合える行事として、2006年4月30日の高棚製作所でのユニオンカーニバルでは、4万人を超える参加者が集まり盛大に開催された他、2006年7月21日〜8月31日を実施期間として、ラグーナ蒲郡等、国内600施設で利用可能な思い出づくりチケットを発行した。

更にユニオンカーニバルで、リニューアルされたユニゴンや新たに加わったユニゴンのガールフレンド「ユニファー」が登場した。

2007年 ワイガヤプランスタート 組合創立60周年記念事業として、2007年4月より、労使職場活性化支援制度(ワイガヤプラン)を開始した。

制度の立ち上げにあたっては、職場の意見を適宜確認し、運用方法やルールを決定。「職場のチームワーク強化」「職場の活性化」という狙いに沿った運用を図るために、組合員意識アンケートを行い、制度の趣旨に対する認知度や実施状況を定量的に把握、本来の趣旨に即した運用を促すことに努めた。

また、組合員が出向しているグループ会社に対しても、デンソー同様の制度の導入やコミュニケーション充実に向けた施策の充実を会社経由で働き掛けていった。

2008 年~

2008年 リーマン・ショックを受けて、生産対応と勤務の取り扱いについて 世界経済は、2008年9月、米国大手銀行リーマン・ブラザーズの破綻を原因として世界同時不況に陥った。日本経済もかつてないスピードで景気が悪化、自動車産業も急速に市場が縮小した。加えて大幅な為替差損、労務費の増大、原材料価格の上昇等の影響を受け、デンソーの業績は大幅に悪化。2008年の連結業績は、バブル崩壊後の1993年以来15年ぶりに減収・減益となり、創業以来の危機となった。

このような厳しい経営環境の下、コスト低減活動を更に強化すべく、経費総点検活動による支出抑制や管理間接部門を中心とした業務の効率化等の全社緊急施策に取り組むこととなった。組合では、残業時間の低減や海外出張ミニマム(圧縮・軽量)化、設備費低減、事務用品等備品経費節減等について会社と論議を重ねていった。

デンソーは、2008年度の業績見通しについて下方修正を行い、更に2009年1月から3月にかけては、想定以上に厳しい状況になることが見込まれた。こうした状況を踏まえ、組合は社員全員の雇用を守るため、一丸となって業務改廃を加速させるとの考えの下、生産対応と勤務の取り扱いについて会社と話し合いを行った。

2009年 全製造部一斉生産停止(計11日間) 会社は、最大顧客であるトヨタの非稼働日と合わせ、1月から3月において計11日間にわたる全製造部一斉生産停止を提案。組合としても、得意先の稼働に合わせ生産を停止せざるを得ない状況を理解し、受け入れた。一方で、所定外労働時間による収入等が大幅に減り、既に組合員への生活に影響が出ていることを踏まえ、一斉生産停止に伴い急激な収入減とならないよう、休業手当支給率90%の維持と製造体質強化に向けた取り組みを会社に申し入れた。

2011年 東日本大震災義捐募金活動の実施、復興支援ボランティアへの参画 2011年3月11日に発生した東日本大震災においては、デンソー親和会として被災地支援募金を実施した。6月30日、募金活動で寄せられた4,657万1,572円と会社の窓口に寄せられた義捐金2,458万3,117円を、日本赤十字社を通じて寄付した。また、上部団体を通じて、被災した組合員・家族・親族に対する支援および被災地域への復興支援に、福祉基金積立金より2,552万9,600円を拠出した。

加えて、東日本大震災復興支援として、アルミ缶収集やボランティアボックスでの回収とは別に、被災地支援向けにベルマークやペットボトルキャップ等の回収を行った。また、デンソーの会社としての復興支援活動に取り組むとともに、連合の被災地ボランティアに参画し、4月から8月にかけて執行委員を被災地復興ボランティアに派遣した。なお、デンソーの社を挙げての復興支援活動は4月中旬から組織的・継続的に行われ、計74日間で総勢674名が参加した。

2012年 元気倍増活動をスタート デンソーは、数年来の大きな危機を乗り越え、2012年度においては、大幅な業績回復を成し遂げた。組合は、この年の春の取り組みにおいて、難局に立ち向かうためには、一人ひとりが前向き・元気に変革にチャレンジすることが大切との思いから、新たに元気倍増活動に取り組むことを会社に宣言。

組合員が「前向き・元気」に働き、より活気あふれるデンソーであり続けるため、元気につながるアイデアを具現化し、組合員の仕事への意欲・やりがい向上、良好な人間関係づくりにつなげていこうというものである。

WORK(業務内)とLIFE(業務外)の2本を取り組みの柱とし、WORKについては業務の進め方改善・仕事の効率化等をテーマに、労使で分科会を設け改善に向けた論議を重ねた。また、LIFEについては全社・地区・職場の単位で活動に取り組み、全社単位では「婚活支援イベント」「スポーツ強化部応援ツアー」「他職場交流イベント」等を開催。地区単位ではそれぞれ地区独自で交流を深め一体感を醸成するイベントを実施した。職場単位では、これまで取り組んでいた「みんなでやる活動」を「元気倍増活動職場の取り組み」に統合し、職場役員が中心となり各職場でテーマを設定し、職場を前向き・元気にしていく活動に年間を通じて取り組んでいくこととした。

2014年 ユニオンカーニバルをラグーナ蒲郡で初開催! 2014年5月24日、第38回「ユニオンカーニバル」を従来の高棚製作所のグラウンドから変更し、蒲郡市のラグーナ蒲郡(現ラグーナテンボス)で初開催した。「みんなの笑顔が元気にツナガル」をテーマとし、相川七瀬さんのライブをはじめ、職場対抗穴掘り大会やサンドアート、クルージング等、会場がビーチに面していることを活用した様々なイベントが企画された。例年以上に多くの組合員や家族連れが参加し、職場の仲間や家族の絆を深める機会となった。

2015年 組合創立70周年記念大会を開催 2015年12月20日、デンソー労働組合は創立70周年記念日を迎えた。同日、会社関係者、弥栄寿会役員関係者、労働組合役員関係者を対象として、社内向け記念式典が開催された。これに先立ち12月16日には『組合創立70周年記念誌』を発行、記念品とともに全組合員に配布した。また、組合結成から直近までの組合活動の歴史を紹介した「70年歴史VTR」を作成、記念大会・社内向け式典において上映した。VTRは本社デンソーライブラリー特別展示でも上映した他、ホームページからも閲覧できるよう掲載した。

更に組合員と家族を中心とするイベントとして、2016年5月にナガシマスパーランドにおいて70周年記念カーニバルを開催、デンソーグループ各社の労組と連携したテーマパークでのOne DENSOイベントや、70周年記念スマイルUPサービス等、様々な70周年記念行事が展開された。